テニスサークルで、メンバーのMさんが下の写真のような縦のストリングを長くした形状のラケットを新調していました。

休憩時にそのラケットが話題になったときに、以前、同じようなコンセプトで縦のストリングを長くしたSP.INというラケットがあったという話がでてくると、驚いたことに別のメンバーのIさんが「今、持っているよ」と言って車から持ち出して来て見せてくれました。

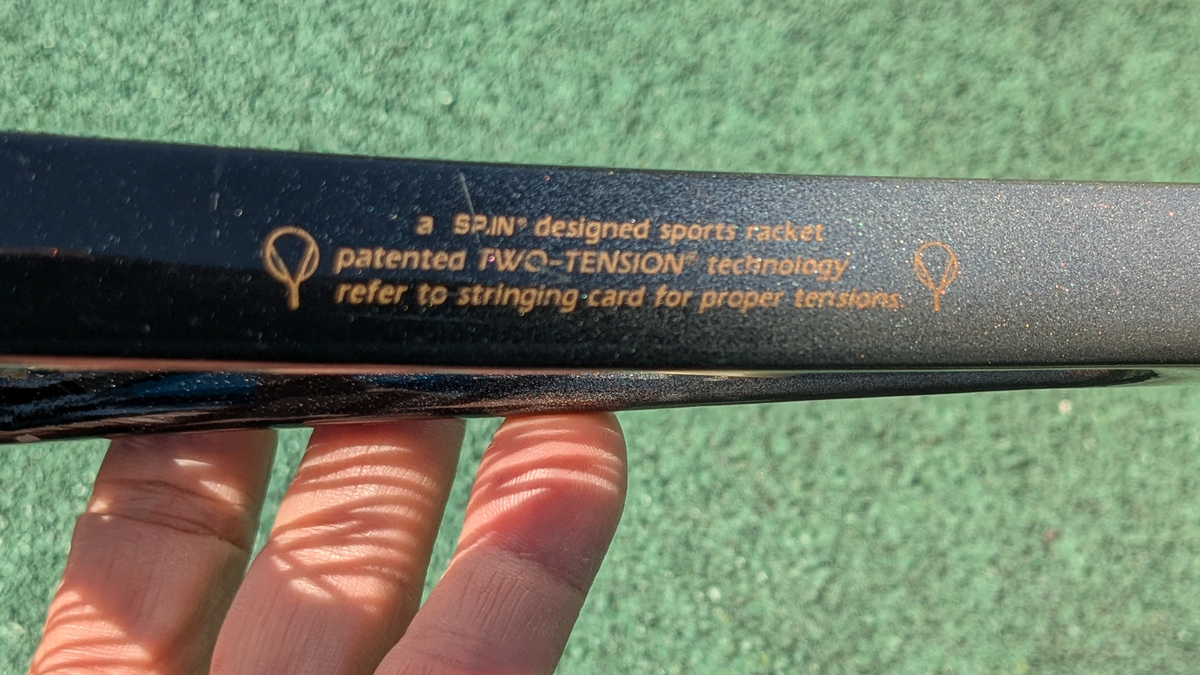

コレです。

ケースには特許を得ているTWO-TENSIONラケットで、テニス肘を起しにくいと謳われています。私もこのラケットの存在は知っていましたが、見たのは初めてです。縦のストリングがスロートの根元近くまでぐっと延びている非常に特徴的な形状をしています。

シャフトの横には、T. C. Soong Ph. Dがデザインしたと記されています。

適切なテンションはカードを参照するようにと書かれています。

興味があるので、貸してもらってゲームで使ってみました。

特にスイートスポットが拡がって肘への負担が少ないという印象はありませんでしたが、持ち主のIさんによると、何年もストリングを替えたことはないというので、現状が適正な状態ではないのかもしれません。

ちょっと打っただけでは性能の違いがよく分からなかったのですが、興味があったので家に帰ってネットで調べたところ、このラケットについて下のような記事を見つけました。

それによると、ボーイングでジャンボジェットの設計に携わっていたSoong博士によって設計されたもので、1989年に富士ゼロックスが日本での販売代理店になって300本輸入したけど、その形状の特殊性からストリングを張れる技術を持った店がなく、ほとんど売れなかったようです。確かに、この特殊な形状で縦横を違ったテンションで張るとなると、それなりのノウハウが必要なのでしょう。

別の記事で、このラケットが取得している特許がUS Patent 4333650 と 4437662 であることが分かりました。

そこで、どんな特許なのか調べてみると以下のようなものでした。

US Patent 4333650

US Patent 4437662

両特許ともString load apportioned racket (ストリング加重が規則配分されたラケット?)という名称の発明で、ざっくり言うと、縦ストリングを横ストリングより少なくとも30%長く、少なくとも30%高い張力で張る構造にしたもので、ラケットの反発係数が高くなり、スイート・スポットが広く応答性が高くなる。そうしたことによりショットのコントロールを良くし、中心から外れて打ったときの腕への負担が少なくなる。というモノのようです。

もしこの特許クレームが圧倒的な優位性をもっているなら、現在のラケットの多くがそれに倣うでしょうが、そうではありません。性能においてある種の効果は認められるものの、主流になるほどのものではなかったのでしょう。

ラケットについては、素材がウッドから、金属になり、その後カーボンになって全く違ったものになりました。そして現在ではそのカーボン素材の製法においてさまざまに工夫されて進化し続けているようです。ラケットの性能においては、形状よりも素材による反発力、しなり、衝撃吸収の違いの方がより効いているのでしょう。